Fragmentos del libro «Un punto azul pálido», de Carl Sagan (1994).

Nuestros antepasados entendieron los orígenes extrapolando a partir de su propia experiencia. ¿Cómo iban a hacerlo de otro modo? Así pues, el Universo surgió de un huevo cósmico, o fue concebido mediante la unión sexual de una diosa madre y un dios padre, o bien fue un producto manufacturado en el taller del creador, quizá el último de un sinnúmero de intentos fracasados.

Y el Universo no era mucho más grande de lo que vemos, ni mucho más viejo que nuestros registros escritos y orales, ni muy distinto en ninguna de sus partes de los lugares que conocemos. Tendíamos en nuestra cosmología a hacer las cosas familiares. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos mostrado mucha inventiva. En Occidente el cielo es plácido y confortable y el infierno es parecido al interior de un volcán. En muchas historias ambos reinos se hallan gobernados por jerarquías dominantes, encabezadas por dioses y demonios. Los monoteístas hablaban del «Rey de reyes». En cada cultura hemos imaginado algo parecido a nuestro propio sistema político dirigiendo el Universo. Pocos encontraron dicha semejanza sospechosa.

Luego llegó la ciencia y nos enseñó que nosotros no somos la medida de todas las cosas, que existen maravillas jamás imaginadas, que el Universo no está obligado a ajustarse a lo que consideramos cómodo o plausible. Y, de nuevo, si no somos importantes, ni centrales, ni somos «la niña de los ojos» de Dios, ¿qué implica eso para nuestros códigos morales fundados en la teología? El descubrimiento de nuestro verdadero valor en el Cosmos fue resistido durante tanto tiempo y hasta tal punto que muchos vestigios de aquel debate todavía persisten, en ocasiones, con los motivos de los geocentristas al descubierto.

¿Qué buscamos realmente en la filosofía y la religión? ¿Paliativos? ¿Terapia? ¿Consuelo? ¿Buscamos fábulas tranquilizadoras o la comprensión de nuestras circunstancias reales? Consternarnos porque el Universo no se ajusta a nuestras preferencias parece infantil. Uno podría pensar que los adultos se sentirían avergonzados de publicar sus frustraciones. La forma elegante de hacerlo no es culpar al Universo —lo cual es realmente un sinsentido—, sino más bien habría que culpar al medio a través del cual conocemos el Universo: la ciencia. La ciencia nos ha enseñado que, como tenemos gran talento para auto-engañarnos, puede que la subjetividad no llegue a reinar libremente. Sus conclusiones derivan de interrogar a la Naturaleza, y no en todos los casos están prediseñadas para satisfacer nuestros deseos.

Admitimos que incluso los líderes religiosos más reverenciados —productos de su época tal como nosotros lo somos de la nuestra— pudieron cometer errores. Las religiones se contradicen unas a otras, tanto en temas menores —como si debemos ponernos o sacarnos el sombrero al entrar en un lugar de culto o si es conveniente comer cordero y abstenerse de comer cerdo, o al revés— hasta en las cuestiones fundamentales, como la de si no hay dios, hay un dios o hay muchos dioses.

Si vivías dos o tres milenios atrás, no era vergonzoso pensar que el Universo fue hecho para nosotros. Era una tesis atractiva, consistente con todo lo que conocíamos; era lo que propugnaban los más eruditos sin salvedad. Pero hemos descubierto muchas cosas desde entonces. Defender semejante postura hoy en día, equivale a pasar premeditadamente por alto la evidencia, y a una huida del auto-conocimiento.

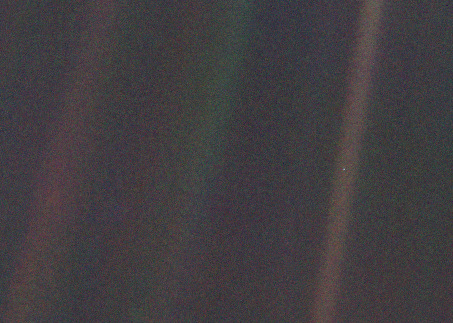

Queremos estar aquí con un propósito aunque, a pesar de tanto auto-engaño, no hay ninguno evidente. Nuestra época sobrelleva la carga del peso acumulado en sucesivos desprestigios de nuestras concepciones. Somos recién llegados. Vivimos en una región olvidada del Cosmos. Surgimos de microbios y barro. Los simios son nuestros primos. Nuestros pensamientos y sentimientos no están completamente bajo nuestro control. Puede que haya seres mucho más inteligentes y muy diferentes en algún lugar. Y por si fuera poco, estamos arruinando nuestro planeta y volviéndonos un peligro para nosotros mismos. La trampa bajo nuestros pies, se abre. Nos descubrimos en una caída libre hacia el abismo. Estamos perdidos en una inmensa oscuridad y nadie puede mandarnos un equipo de rescate. Ante tan dura realidad, naturalmente nos sentimos tentados a cerrar los ojos y fingir que nos encontramos seguros y confortables en casa, que la caída no es más que una pesadilla.

Tan pronto como superamos nuestro miedo a ser insignificantes, nos descubrimos en el umbral de un universo vasto e imponente que empequeñece del todo —en tiempo, espacio y potencial— el ordenado proscenio antropocéntrico de nuestros antepasados. Miramos a través de miles de millones de años luz de espacio para ver el Universo poco después del Big Bang, y sondeamos la magnífica estructura de la materia. Escudriñamos el núcleo de nuestro planeta, y el flameante interior de nuestra estrella. Leemos el lenguaje genético en el que están escritas las habilidades y tendencias de todo ser en la Tierra. Descubrimos capítulos ocultos en el registro de nuestros propios orígenes. Inventamos y refinamos la agricultura, sin la cual casi todos moriríamos de hambre. Creamos medicinas y vacunas que salvan la vida a miles de millones. Nos comunicamos a la velocidad de la luz y damos la vuelta a la Tierra en una hora y media. Hemos enviado docenas de naves a más de setenta mundos y cuatro astronaves a las estrellas.

Para nuestros antepasados, había mucho a qué temer en la Naturaleza: relámpagos, tormentas, terremotos, volcanes, plagas, sequías, inviernos largos. Las religiones afloraron en parte como intentos de aplacar y controlar —si no de comprender— el aspecto desordenado de la Naturaleza. ¿Cuánto más gratificante habría sido si nos hubieran colocado en un jardín hecho a medida para nosotros, y los restantes ocupantes puestos ahí para que los utilizáramos como nos plazca? Hay una famosa historia en la tradición occidental, similar a esta; sólo que allí no estaba absolutamente todo a nuestra disposición. Había un árbol en particular del cual no debíamos comer: el árbol del conocimiento. El conocimiento, el entendimiento y la sabiduría nos estaban vedados en esa historia. Debíamos permanecer ignorantes. Pero no pudimos resistirlo. Nos mataba el hambre de conocimiento; nos crearon hambrientos, podría decirse. Ese fue el origen de todos nuestros problemas. En particular, ésa es la razón por la que ya no vivimos en un jardín: descubrimos mucho. Mientras permanecimos indiferentes y obedientes —supongo— podíamos consolarnos con nuestra importancia y centralidad, y decirnos a nosotros mismos que éramos la razón por la que fue creado el Universo. Sin embargo, tan pronto como fuimos cediendo a nuestra curiosidad, a nuestras ansias de explorar, de aprender cómo es realmente el Universo, nos auto-expulsamos del Edén. Ángeles con espadas en llamas fueron apostados a las puertas del Paraíso para impedirnos regresar. Los jardineros nos convertimos en exiliados y peregrinos. A veces sentimos nostalgia de ese mundo perdido, pero eso —me parece— es sensiblero y sentimental. No podíamos ser felices permaneciendo

ignorantes para siempre.

Hay en este universo muchas cosas que parecen haber sido diseñadas. Pero en lugar de eso, descubrimos reiteradamente que los procesos naturales —por ejemplo, la selección de mundos por colisión, o la selección natural del acervo genético, o, incluso, el patrón de convección en una olla de agua hirviendo— pueden producir orden a partir del caos, y engañarnos llevándonos a deducir un propósito, cuando no lo hay.

El significado de nuestras vidas y de nuestro frágil planeta está únicamente determinado por nuestra propia sabiduría y coraje. Nosotros somos los guardianes del sentido de la vida. Anhelamos un Padre que cuide de nosotros, que perdone nuestros errores, que nos salve de nuestras equivocaciones infantiles. Pero el conocimiento es preferible a la ignorancia. Es mejor, por lejos, aceptar la dura verdad que una fábula tranquilizadora. Si anhelamos algún propósito cósmico, encontremos primero una meta digna para nosotros.

Amen!!!